发布时间:2025-08-25 09:58:07 点击:1460 来源:

当前,我国慢性病患者群体已突破3亿大关,形势严峻。更值得警惕的是,每年因慢性病导致的死亡人数,占据了全国总死亡人数的八成以上,远超交通事故与恶性肿瘤致死总和。慢性病,已成为悬在国民健康头上的首要威胁之一。

社会与个体的双重困境:

社会层面: 慢性病消耗了我国七成以上的卫生支出,其带来的直接医疗费用和因劳动力流失造成的间接损失,对医保基金和普通家庭经济构成了“双重挤压”。

个体层面: 患者长期饱受失能、失智、身体疼痛及心理负担的煎熬,生活质量持续走低。而照护者则深陷“时间匮乏”与“情绪透支”的双重困境。

年轻化趋势: 不良生活方式(肥胖、缺乏运动、熬夜、高盐高油饮食)的普遍存在,正推动慢性病发病年龄不断下探。40-59岁中年人群的患病率已逼近老年群体,呈现出“带病生存期显著延长”的新特点。

面对传统医疗手段(药物、支架、透析等)只能暂时控制症状、却无法逆转组织器官进行性衰竭的根本局限,我国医疗体系正面临迫切转型——从“被动控制”转向“主动修复”,实现诊疗模式的根本性革新。

新政破局:

干细胞疗法获国家战略加持

2025年4月,国家卫健委发布《国家重点研发计划2025年度项目申报指南》,其中“干细胞研究与器官修复”被正式列为五大重点专项之一,与“常见多发病防治”、“前沿生物技术”等并列国家战略核心领域。这一政策的落地,标志着我国干细胞治疗已从实验室研究阶段,迈入“政策引导与临床转化协同推进”的系统发展新纪元,也为超过3亿慢性病患者带来了从“终身带病管理”走向“器官功能再生”的曙光。

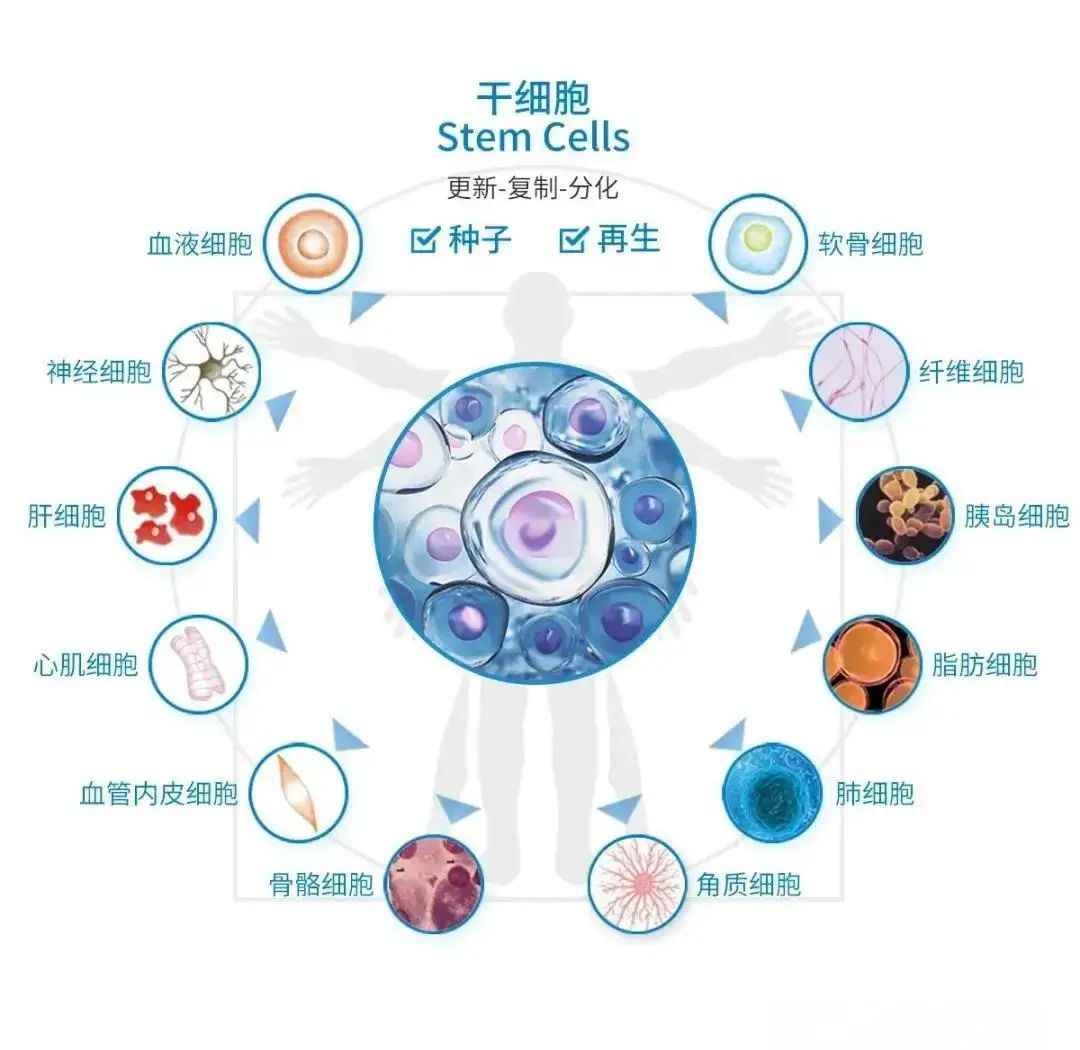

值得关注的是,我国慢性病死亡率仍显著高于同期发达国家。究其核心瓶颈,在于现有疗法难以修复已受损的组织结构。干细胞技术则展现出独特优势:依托其“归巢效应”,能精准定位体内损伤部位,定向分化为所需的功能细胞;同时释放多种细胞因子,重塑局部免疫环境,从源头上促进组织再生与功能恢复。以下为您详解干细胞在12类慢性病治疗中的突破性进展:

干细胞疗法:

12大慢性病领域的革新突破

糖尿病: 干细胞可有效补充受损或缺失的胰岛细胞,恢复胰岛素生理性分泌;兼具调节免疫、减轻炎症之效,全面优化患者内环境。临床证实,约60%的早期糖尿病患者在接受干细胞干预后,3年内停用胰岛素仍能维持血糖稳定。

糖尿病肾病: 2024年《肾脏病领域“十大创新方向”中国专家共识》已将干细胞治疗列为该病的首选方案。其独特的免疫调节与促修复能力,能显著减轻肾脏炎症,改善蛋白尿。数据显示,干细胞修复肾小球有效率超75%,患者肌酐水平平均下降40%。

骨关节疾病: 干细胞通过分泌生长因子促进软骨新生,缓解疼痛,提升关节活动度。膝关节炎患者接受干细胞凝胶注射后,3个月内关节活动度即可恢复60%,疼痛感锐减70%。2024年6月,《中国骨关节炎诊疗指南(2024版)》首次将干细胞关节腔注射纳入标准疗法,加速软骨修复临床应用。

慢阻肺(COPD): 干细胞可调节肺部免疫炎症,促进肺泡上皮修复与再生,改善通气功能。广州呼吸健康研究所研究显示,接受治疗的患者第一秒用力呼气容积(FEV1)提升25%,6分钟步行距离增加超100米。

肝硬化: 干细胞具有分化为肝细胞的潜力,并能抑制肝纤维化进程,逆转肝功能失代偿。临床观察中,68%的肝硬化患者治疗后白蛋白显著升高,黄疸指数下降30%。

脂肪肝: 干细胞能有效减少肝脏脂肪沉积,调节肝细胞代谢,缓解慢性炎症。治疗案例显示,患者肝脏脂肪含量显著降低,肝功能指标趋于正常化。

脑卒中: 移植的干细胞可在体内存活、迁移、分化,发挥抗炎作用,促进血管与神经新生,助力神经功能恢复。回输24个月后,患者新神经组织生成率达100%,运动能力明显改善。

衰老衰弱: 干细胞治疗后,患者体能增强、睡眠改善、皮肤状态好转、记忆力与认知能力提升,与衰老相关的多种症状得到有效缓解。

慢性移植物抗宿主病(cGVHD): 干细胞疗法可缓解皮肤、胃肠道、肝脏等器官受累症状,有效控制病情,减少免疫抑制剂用量,提升患者生存质量与生存率。

银屑病: 部分患者经干细胞治疗后,皮损面积及严重程度显著降低,红斑、鳞屑大幅消退,部分患者皮损甚至完全恢复。

系统性红斑狼疮(SLE): 治疗可见皮肤红斑消退,关节肿痛缓解,蛋白尿减少,肾功能指标改善,贫血等血液系统症状也得到控制。

脊髓损伤: 患者肢体感觉与运动功能出现不同程度恢复,如麻木区域恢复知觉,瘫痪肢体产生微动,部分患者可借助辅具实现站立与短距离行走。

未来展望:

“缓解”迈向“治愈”的新纪元

当下,干细胞治疗已迎来政策东风,技术有效性获临床实证,产业链条蓄势待发。对于我国3亿慢性病患者而言,这场以“细胞级修复”为终极目标的健康革命,已然正式启航。慢性病治疗正迎来从“控制症状”到“实现治愈”的关键转折点。